दिग्भ्रमित युवा और हमारा सिनेमा

सत्येन बोस निर्देशित फ़िल्म “जागृति”, 1954 में आई थी और इस फ़िल्म में अजय नाम के एक उद्दंड विद्यार्थी और शक्ति नाम के एक लड़के (जो बैसाखी के सहारे चलता है) के संबंधों को दिखाया गया है| शक्ति आदर्शवादी होता है और अजय बिगड़ा हुआ| शक्ति की मृत्यु हो जाती है और अजय का पूरा व्यक्तित्व, इस दुर्घटना के बाद बदल जाता है| इसे भारत की पहली कैंपस पर आधारित फ़िल्म माना जा सकता है| इसके बाद कैंपस पर आधारित दृश्य, बहुत सी भारतीय फ़िल्मों का हिस्सा ज़रूर रहे, लेकिन पूरे तरीके से विद्यार्थियों और उनके जीवन से जुड़ी बातें नहीं दिखायी गई|

लगभग 40 वर्षों बाद “शिवा (1990)” और “जो जीता वही सिकंदर (1992)” से फिर से कैंपस की ओर ध्यान गया फ़िल्मकारों का और तब नैरेटिव पूरा उलट चुका था या उलट दिया गया था| अब आदर्शवादी होना मज़ाक़ का विषय था और संयम से परे जीवन को जीना एक नई अदा थी| नायक अब किताबों की दुनिया से निकल कर सड़कों पर घूमता था, लड़ता था और गीत भी गाने लगा था| ऐसा होने में कुछ बुरा नहीं लेकिन एक अज्ञात अतिरेक में, सभी चिंताओं से दूर, “खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों”, चिल्लाता हुआ नायक, अपने विद्रोही होने का नहीं, अपने लज्जाहीनता का परिचय दे रहा है, ये समझने के लिए, सोचने का समय ही नहीं मिला दर्शकों को| नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा था और युवाओं के हृदय को, जो संभावनाओं का समुद्र रखता है अपने अंदर, उसे विलासिता की ओर धकेला जा रहा था|

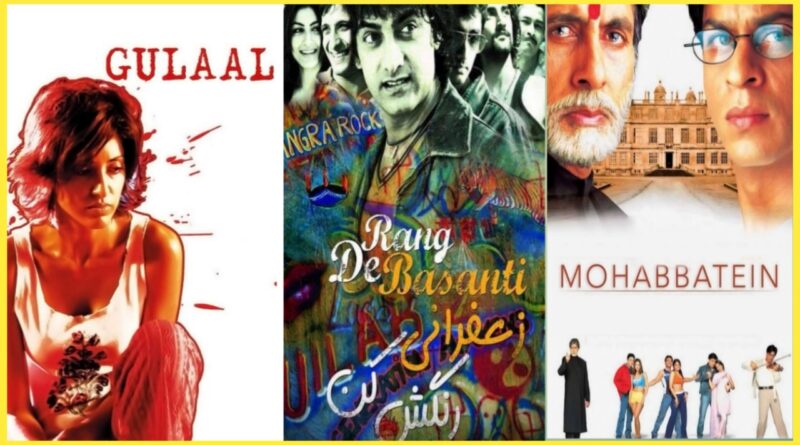

हिंसा को सौंदर्य और पराक्रम की तरह प्रस्तुत करती हमारी फ़िल्में नैतिकता से दूर होने को सुलझा हुआ प्रदर्शित करने लगी थीं| “दिल चाहता है” फ़िल्म में सोनाली कुलकर्णी का मंगेतर बना “सुबोध”, जब अपने संवाद में कहता है कि सुबह उठकर उसे योग करना है तो इसे मज़ाक़ के तौर पर दिखाया जाता है| “कुछ कुछ होता है” में करन जौहर शिक्षिका बनीं अर्चना पूरन सिंह और प्रिसिंपल बने अनुपम खेर को कुछ अजीब तरीक़े से दिखाते हैं, “मोहब्बतें” में शाहरुख़ ख़ान अपने स्टूडेंट्स को संगीत सिखाने की जगह प्रेम करना सिखाते हैं, “रंग दे बसंती” में बार-बार फ़ेल होने वाला आमिर ख़ान नायक है, और भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां नियम, संयम और शील का भरपूर मज़ाक़ उड़ाया गया है|

साहित्यिक कृतियों में कैंपस पर आधारित उपन्यास की शुरुआत 1950 के दशक में मैरी मैकार्थ़ी के “The Groves of Academe” से हुई और भारत तक पहुंचने में इसे 50 वर्ष लगे और यह उद्यम चेतन भगत के “Five Point Some One” के साथ पाठकों तक पहुंचा| अब भारत में, ऐसी ही कृतियों पर आधारित पटकथाएं लिख कर फ़िल्में बनती हैं| चेतन भगत ने IIT, IIM और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में नहीं पढ़ पाए लोगों की कल्पनाओं (imagination) और पढ़ कर निकल चुके लोगों की फ़ंतासी (fantasy) को गुदगुदाया और उनकी कृतियां ख़ूब प्रसिद्ध हुईं, उसपर फ़िल्में बनीं और नतीजा ये हुआ कि हर कम पढ़ने वाला विद्यार्थी ख़ुद को “रैंचो” मान बैठा और उद्दंड लड़के तो अपने आप को “राधे भैया” मान ही चुके थे|

“युवा”, “रंग दे बसंती” और “गुलाल” जैसी फ़िल्मों ने छात्र राजनीति की एक अलग ही दुनिया दिखाई और हमारे देश के युवा उस काल्पनिक ओज का अभिनय वास्तविक जीवन में करते रहे, जिससे कई बार उन्हें पथभ्रष्ट और असफल रह जाना पड़ा|

इस तरह के भावनात्मक विस्फोट करती फ़िल्में देखकर दिग्भ्रमित युवाओं को यह समझ लेना चाहिए कि निश्चित लक्ष्य की साधना के लिए किए जा रहे श्रम और प्रयास के दौरान कोई ग़लती हो जाए, तब वह सुखद और प्रेरणादायी स्मृति बनती है, जान बूझकर ग़लती कर के ये सोचना की आगे ये स्मृतियां बनेंगी, बुद्धिहीनता है और असफल होने का कारण भी और अगर फिर भी सफलता मिल जाए तो भी उसे अपवाद या भाग्य ही माना जाएगा, उदाहरण नहीं|

© डॉ० कुमार विमलेन्दु सिंह